色彩検定2級

2018色彩検定(6月24日実施)がいよいよ明日に迫りました。やることはやった気がするので、ここ3日間ぐらいは見直しのみ、30分~1時間の復習だけとなっています。

色彩検定とは

色の基礎資格とも言えるもので、低グレードなものから、3級~1級まであります。色を一瞬で見分ける専門家ということになれば、1級が望ましいですが、私の場合は、他の色関連技術のスムーズな習得のための準備という側面があるため、2級を目指しています。

勉強方法と期間

5月19日(試験36日前)に申し込みをし、そこから勉強をはじめました。2級は3級をすっ飛ばして受験することができるため、受験料節約のため1発勝負です。併願もできますが、集中力のいる試験を2本はしんどいかもしれないですね。

勉強方法は時間でいうと様々ですが、テキストをざっと読んだ後は、問題集を中心に、まず3級から約2週間かけて修了していきました。

特に問題はなかったのですが、個人的に問題集の色と配色カードの色に違いがあること、マンセルとPCCSの色感覚のズレに手間取りました。

3級の問題集を解くたびに、色が見分けられない・・・とショックを受け、配色カードの神経衰弱で識別能力を鍛えるなどしていました。

ほどほどかと思った頃に、2級の勉強に突入。試験までは2週間前となっていました。焦りながら、追加の暗記事項を入れていきます。そして、同じように問題集中心の勉強に切り替えたとき、2級には色の識別能力を問う問題が少ない!!!!と気づきます。。。

これは「マジでか!?」という気持ちでショックでした。色彩検定というからには、慣用色も含めてある程度、色を限定できるスキルが必要かと思っていましたが、2級の暗記事項の多さと出題の兼ね合いから、それほど恐れることでもないと判断でき、俄然、勢いがついていきました。

よって、3級飛ばしで2級を受験する方は、3級の問題集は必要ないかもしれません。

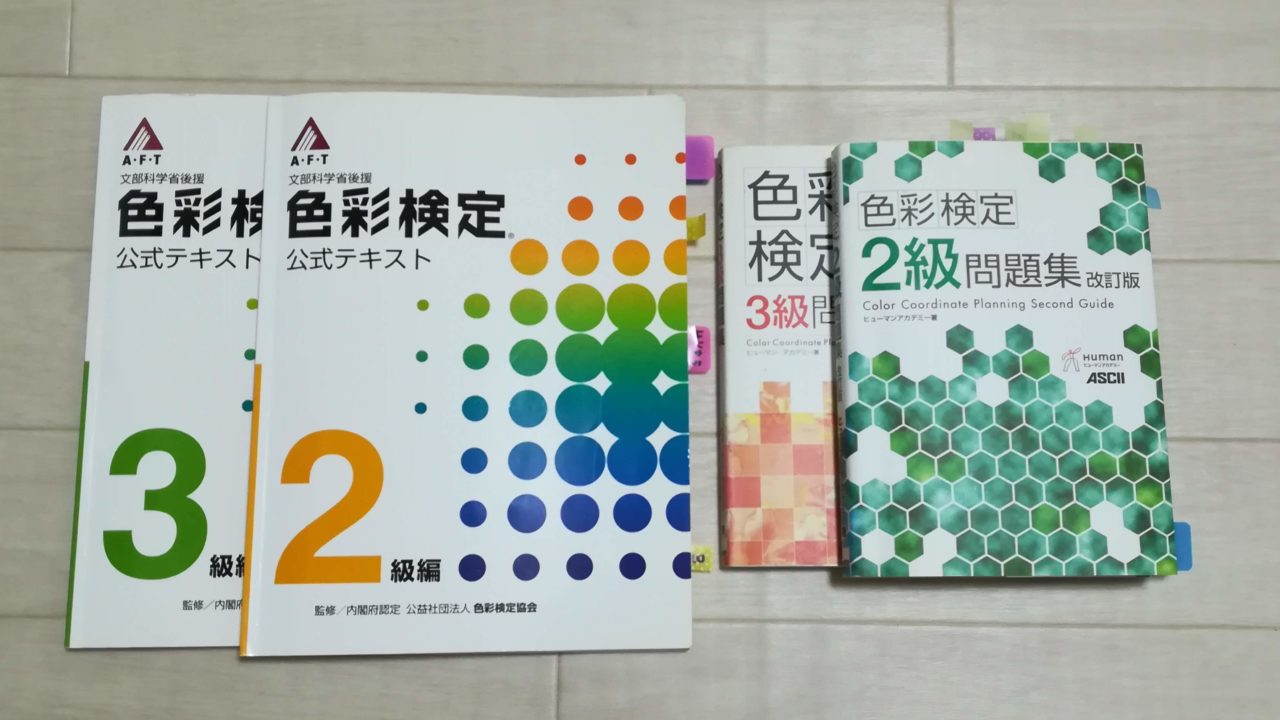

使用テキスト

大きい方がテキストで、小さい方が問題集です。数年前に資格を取ろうと用意していたもののダラダラしておりまして、今回やっと日の目を浴びました。最新のものではないですが、傾向を掴む必要があるほどの奥行きのある資格試験でもないため、買い直しはしていません。しかも、3級の問題集については、古本屋で100円だったから買った程度です。

これから、2級の取得を目指す方は、次の3点を揃えられることをオススメします。

ではでは、明日の試験、真剣に挑んでまいります。結果については、後日報告させていただきますね。